![]()

Column

コラム

【2025年法改正】4号特例縮小について解説

- 2025. 01. 20.

2025年4月より建築基準法が改正され、延べ面積が小さい木造建築物などを対象としていた「4号特例」が縮小されることになりました。これにより、小規模建築物でも構造計算が義務付けられ、住宅の安全性や耐久性が従来より厳格にチェックされるようになります。

本記事では、法改正の背景や改正内容、その中で重視される「壁量計算」や「許容応力度計算」について解説します。

1. なぜ4号特例が縮小されるのか

4号特例とは、建築基準法第6条第1項で定める一定規模以下の建築物(木造であれば延べ面積500㎡以下など)に対して、確認申請の一部手続きを省略できる制度です。主に小規模な木造住宅などに適用され、施主や設計者にとっては手続きの負担を軽減するメリットがありました。

しかし、その一方で次のような課題が浮き彫りになっていました。

構造安全性の担保不足

設計図書の提出が簡略化されるため、耐力壁や接合部の補強が不十分な建物が施工されるケースが報告されていました。

設計精度の低下

全体の構造バランスを見極める段階で省略が生じることから、後になって修繕や補強が必要となる例も見受けられました。

2025年の法改正ではこうしたリスクを減らし、建物の安全性を徹底するために4号特例が縮小され、小規模建築物でも厳格な構造計算が求められるようになります。

2. 法改正で変わるポイント

(1) 構造計算適合性判定の義務化

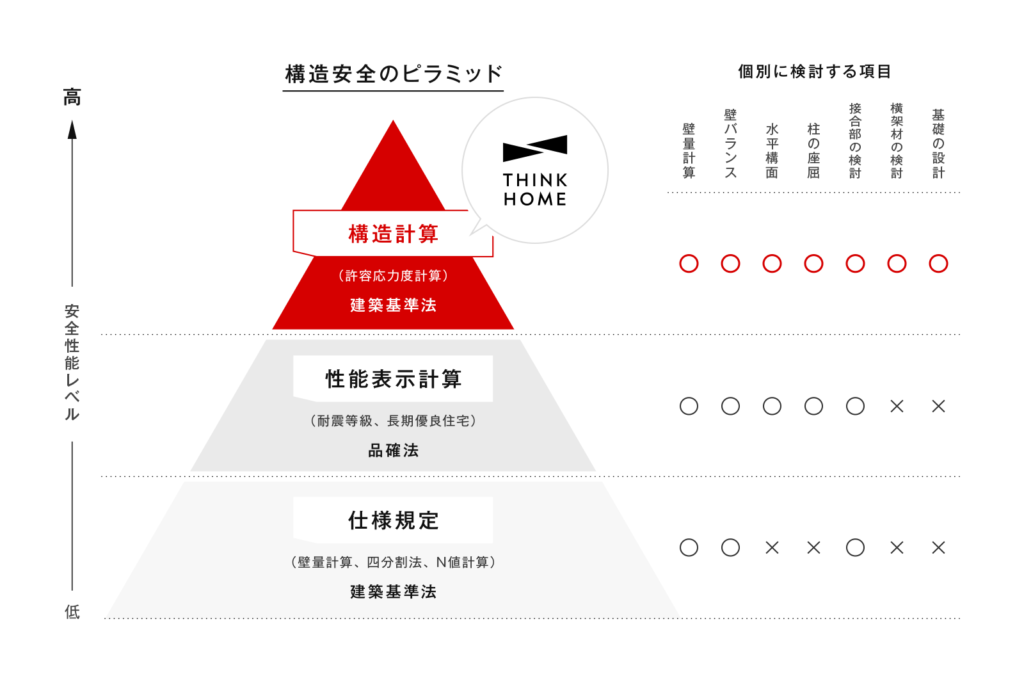

小規模建築物においても、地震や台風などの外力に耐える設計であることを数値で証明する必要があります。具体的には「壁量計算」や「許容応力度計算」が代表的な手法として挙げられます。

(2) 設計図書の詳細確認

構造計算を含む設計図書すべてが確認申請の対象となります。耐力壁の配置や接合部の補強方法など、細部まで審査されるため、これまで以上に正確な設計が必要となります。

(3) 法定審査期間の延長

構造計算書や詳細な設計図書の審査が追加される分、確認申請にかかる期間が従来よりも長くなることが想定されます。スケジュール管理や工程計画にも影響が及ぶでしょう。

壁量計算とは?

壁量計算は、木造住宅において比較的よく用いられる構造計算手法で、建物の水平力(地震や風などによる横方向の力)に対して必要な「耐力壁」の量と配置を確認するためのものです。

壁量計算の要点

必要壁量の算定

地震や風に対して、建物の平面形状や規模に応じて「必要な耐力壁量」を割り出します。

実際の壁量との比較

計算上の必要壁量を満たすだけの壁が配置されているかをチェックします。

バランス(偏心率)の管理

耐力壁が一方に偏っていないか、建物の重心と剛心(構造の中心)に大きなずれがないかを確認します。

壁量計算は主に小規模木造住宅で使われる簡易的な計算方法として知られていますが、今回の法改正ではさらに厳格に求められる可能性があります。また、壁量計算だけでは対応が難しい場合、より詳細な「許容応力度計算」が必要となるケースも増えるでしょう。

許容応力度計算とは?

許容応力度計算は、木造だけでなく鉄骨造や鉄筋コンクリート造など、広い範囲の建物で採用される計算手法です。各部材(柱・梁・基礎など)にかかる力を算出し、その部材が「許容できる応力(力の大きさ)」を超えていないかをチェックします。

主要な確認項目

柱や梁の強度

部材断面の面積や材質が、垂直荷重(建物の重さ)や水平荷重に対して十分な耐力を持つかを検証します。

接合部の安全性

金物やボルトを使用した接合部が、引張力やせん断力に耐えられるかを確認します。

地盤・基礎の検討

地盤の支持力や基礎の大きさ(底面積)が、建物の重さを支えるのに適切かを見極めます。

許容応力度計算は壁量計算より詳細な計算方法であり、建物全体の構造バランスをより正確に把握できます。法改正後は、小規模住宅でもこの計算が求められる場面が増え、より科学的な根拠をもって「安全な家づくり」を実現できるようになると考えられます。

THINK HOMEでは許容応力度計算による耐震等級3が標準です。

4. 新たな基準がもたらすメリット

法改正後に小規模建築物でも厳格な構造計算が義務付けられることで、住まい手や建築業界全体にもたらされるメリットは次の通りです。

1. 安全性の向上

地震や台風が頻発する日本では、耐震・耐風性能の確保が欠かせません。厳密な計算が義務付けられることで、倒壊リスクの低減につながります。

2. 品質の底上げ

従来は大まかな計算で済ませていた部分を正確に把握することで、後々の修繕リスクを減らし、建物の品質と長寿命化を図ることができます。

3. 透明性と信頼性の向上

設計段階から構造計算の根拠を住まい手に提示できるようになり、施工不良に対する不安を払拭できます。結果的に、建築業界全体の信頼度も高まるでしょう。

まとめ

2025年の建築基準法改正に伴う4号特例の縮小は、小規模建築物にも安全性を数値で証明する仕組みを導入することで、住まいの品質と信頼度を高める試みと言えます。壁量計算や許容応力度計算といった構造計算の活用は、地震大国・日本においてますます重要性を増していくでしょう。

今回の改正を通じて、建築業界は改めて「安全・安心・高品質な家づくり」を追求することが求められます。住まい手にとっては、より正確な構造設計を受けた建物を得ることができ、将来的な修繕リスクを抑えつつ、資産価値の高い住宅に暮らすという大きなメリットがあります。

こうした変化は、一時的には手間やコストを増やすかもしれませんが、長期的には災害リスクや補修費用を軽減し、安心して住める環境を実現するための大切な一歩といえるでしょう。

Column list

コラム一覧